你可能聽過這樣的“秘技”:在超聲波清洗器里加點酒精,清洗效果好得驚人,油污立馬脫落,金屬閃閃發亮,甚至還能消毒殺菌——聽起來是不是很香?但你有沒有想過,這一招真的安全嗎?有沒有可能在你毫無準備的情況下,讓家里變成“實驗室事故現場”?

其實,這種看似“聰明”的用法,背后藏著極高的安全風險。在超聲波這種高頻、高能量的工作環境下,酒精的“揮發性”、“易燃性”會被無限放大,一旦搭配加熱器或開蓋使用,一縷小火星就能點燃整臺機器,甚至引發更大范圍的爆炸與中毒風險。

想要高效清潔,當然誰都希望“又快又狠”,但“快”背后的代價是否你愿意承擔,就必須得認真了解這臺機器的運作原理和酒精的本質化學特性。

酒精+超聲波=高風險化學反應?

先來看看兩者的“基本屬性”。

我們都知道,酒精(特別是醫用酒精或乙醇)具有極強的揮發性和可燃性。其閃點通常低于25°C,也就是說,只要溫度稍高、環境密閉,它就可能氣化成一種“易燃云霧”。

而超聲波清洗器工作時,尤其是在頻率達到40kHz以上、并配有加熱功能的設備中,會在水或液體中形成高頻震蕩,產生數萬個氣泡迅速爆裂,釋放出局部高溫和高壓。這種現象叫“空化效應”。

當你把酒精直接倒進清洗槽時,就等于把一個“高能爆破裝置”與一個“易燃氣體源”裝在了一起。

不少專業清洗品牌在說明書里都直接注明:“禁止使用任何可燃液體(如酒精、汽油、甲苯)作為清洗介質”。這是實踐中無數事故得出的鐵規矩。

什么是“超聲波清洗”,為什么它那么“高能”?

你以為它只是輕輕地“震一震”?那可真是小看它了。

超聲波清洗并不是用水流沖洗,而是利用聲波震動傳導到液體中,制造出無數“微型真空氣泡”——這些氣泡快速擴張、收縮、破裂的瞬間,會產生極大的局部能量。這種能量對污垢來說,是致命的;對手表縫隙里的灰塵來說,是精準的“手術刀”;但對可燃液體來說,卻像是導火索。

正常使用水或專用清洗液時,這種能量被分散到水中,沒什么大問題。但如果換成易燃、易揮發的酒精?每一個氣泡爆炸,都可能在空氣與液面交界處引發點火。

想想看,這樣的“洗凈”,代價是不是太高?

酒精的化學性質:易揮發、易燃、易積熱

把酒精和超聲波清洗器放在一起,危險不僅僅是“聽說的”,而是化學反應早已明明白白寫在教科書上。

乙醇的閃點大約在13℃到24℃之間,這意味著只要室溫稍高,或清洗器開啟加熱功能,它就可能開始揮發。當這些酒精蒸汽在密閉或半封閉的清洗槽內累積到一定濃度,一點點火花——比如清洗器開關處的微電火花,或加熱管的瞬時過熱——就可能引爆整槽蒸汽。

更嚴重的是,超聲波工作時會加速液體內部分子的激烈運動,從而提升局部溫度——這是一種“看不到”的升溫過程,很容易被忽略。你可能覺得清洗液還是“溫溫的”,但它的表層蒸汽卻已足以點燃整個環境。

清洗器加熱功能+酒精=安全隱患的放大器

目前市面上的超聲波清洗器,尤其是帶有“恒溫加熱”功能的型號,大多具備40℃~80℃的調溫功能。這個溫度區間對大多數污垢而言是清潔效率的“黃金區”,但對酒精來說,卻正是“危險起飛區”。

這是因為在高溫環境中,酒精容易氣化,而清洗器多數為不密封容器,蒸汽很容易向四周飄散,遇到靜電、插座、電源線頭,后果不堪設想。

清洗效果:酒精是否比水或清洗液更強?

為什么有些人偏愛用酒精清洗?歸根結底,是因為它“看起來”更干凈、更快干,還有輕微的殺菌作用。尤其是在清潔光學鏡片、電子零件、油性殘留時,酒精似乎能立刻讓物體恢復“出廠級光澤”。

但從實際清洗效果看,酒精并非萬能清洗劑,更重要的是,酒精在使用過程中可能損傷某些塑料件、鏡片鍍膜層,使物品使用壽命縮短。

此外,超聲波清洗本質是“物理清潔”,它本就不依賴化學反應來達到去污目的。市面上不少清洗液經過配比優化,既能配合空化效應增強脫脂效果,又避免材質腐蝕或操作風險,是比酒精更科學的選擇。

所以說,酒精不是更強,而是更“激進”。而好清潔,不光要看“洗得干不干凈”,還要看“洗完之后會不會有風險”。

如果誤用了酒精,會發生什么?如何處理?

如果你已經使用了酒精,并且沒有出現事故,別高興太早。關鍵是你如何處理后續步驟。

第一,立即停止設備運行,拔掉電源插頭。

第二,打開窗戶通風,讓酒精蒸汽盡快散去,避免滯留在室內形成“二次積聚”。

第三,等溫度自然降至常溫后,小心傾倒清洗槽內液體。切勿直接倒入下水道,建議加入大量冷水稀釋后再處理。

第四,用清水徹底清洗清洗槽內膽,并用干凈毛巾擦拭,確保沒有酒精殘留。

第五,如發現設備異常(如啟動無效、電源閃爍、按鈕失靈),立即停止使用,并聯系廠家售后維修。

如果清洗器中已出現焦味、異響甚至輕微炸裂,千萬不要自行拆修。此類設備多數內置高頻震蕩片和電熱模塊,錯誤處理可能引發二次短路或電擊。

替代溶劑有哪些?更安全的選擇有哪些?

如果你使用超聲波清洗器的目標是“去油、殺菌、清潔更徹底”,但又不能用酒精,那還有什么更好的替代方案嗎?答案是肯定的,而且選擇還不少。

首先,安全也通用的,是中性清洗劑。這類清洗劑多為弱堿性或酶類成分,能有效乳化油脂、分解污垢,又不會對材質造成腐蝕,尤其適合日常家用,如眼鏡、首飾、剃須刀頭等常規物品。多數品牌都推出了專用清洗液,并且可以直接在清洗器內使用,無需擔心起泡或殘留。

對于對清潔要求更高的用戶,如模型玩家、維修技師、實驗室人員,還可選用專業脫脂劑或超聲波工業清洗劑。這些清洗劑多為非易燃性液體,揮發率低,含有表面活性劑和多酶配方,適用于金屬類、塑膠類甚至陶瓷件,配合超聲波效果更佳。

如果你僅僅是希望清洗完后做一個“殺菌消毒”步驟,那酒精的角色可以后置使用——也就是說,先用清水或清洗液進行超聲波清洗,然后將清洗干凈的物品取出晾干或擦干,再用75%酒精噴霧消毒或短時浸泡,這樣能在確保安全的前提下,獲得殺菌效果。

我能否把清洗后物品泡酒精“再消毒”?

很多人會說,那我干脆用清洗器洗完后,再把物品拿出來用酒精泡泡,能不能呢?答案是:可以,而且這種方式反而是更科學、推薦的做法。

首先,這樣可以把兩個流程徹底分開——清洗是物理的,消毒是化學的,不會造成清洗器內部污染,也不會增加設備損耗。其次,使用酒精進行“后處理”可以起到二次去脂、快干和殺菌三重作用,尤其對口罩掛鉤、剪刀、剃須刀頭等器具效果很好。

不過,仍需注意以下幾點:

只使用75%乙醇或醫用酒精,濃度過高會使殺菌效果反而降低;

使用淺盤或密封玻璃容器,避免大面積揮發;

浸泡時間控制在3-5分鐘,不建議過夜;

不建議用于敏感材料(如硅膠、皮革、涂膜塑料);

浸泡完應自然晾干或擦干,避免液體殘留腐蝕;

保持室內通風良好。

這套流程在很多醫療清潔場景中早已成熟,放在家用清洗流程中也是完全可行的。

從清洗器結構看,哪些類型更不適合加酒精?

不是所有超聲波清洗器的結構都一樣,設備的“可承受能力”也各不相同。我們在調查中發現,以下幾類設備,對酒精的適配性極差,使用時極易出問題:

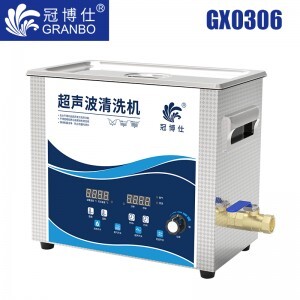

首先是帶加熱功能的超聲波清洗器。這類設備由于具備加熱裝置,在開啟加熱后內膽溫度通常很快就會超過40℃。而在這個溫度區間,酒精開始大量揮發,短時間內蒸汽濃度可能迅速升高,形成看不見的易燃氣體團。如果設備散熱性能不足,或電路部分密封不嚴,就存在短路或引發火花的風險,從而造成燃燒甚至爆炸的危險。值得一提的是,目前大多數超聲波清洗器的加熱功能都支持獨立開關控制,并且可以設定目標溫度,從而在一定程度上降低了安全隱患,但還需要注意超聲波清洗機在長時間工作時也是會產生熱量累計的。

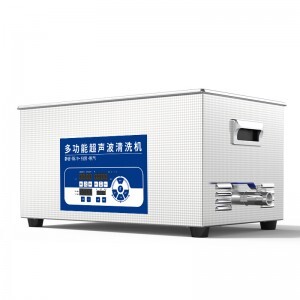

其次是開口較大的機型,尤其是大容量機(如15升以上)。這類機器通常用于商用場景,操作空間大、散熱通道多,如果加入酒精,蒸汽散布范圍也隨之增加,火災隱患指數成倍上升。

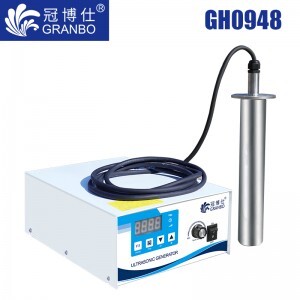

再者是采用無防爆設計的電熱片結構設備。一些低價型號采用簡易電熱條嵌入水槽底部或側壁,這種裸露式設計在遇到酒精濃度升高時容易局部過熱,并在一定條件下成為電弧源,引燃酒精氣體。

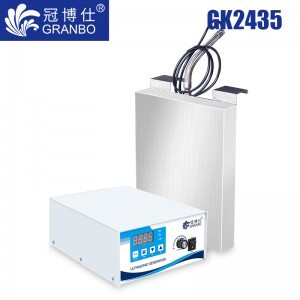

還有一類是塑料外殼+金屬內膽組合結構的便攜式清洗器,這類設備雖然便于家庭使用,但塑料材質一旦遇熱變形,極易導致密封破損或結構變形,增加操作風險。

綜合來看,并沒有哪種超聲波清洗器適合酒精,而只是“有的更容易出事”。

小結:高效清洗不靠酒精,安全操作才是重點

清洗干凈確實重要,但“安全第一”永遠不應被犧牲。酒精雖然看起來是個“好用的清洗神器”,但一旦與超聲波清洗器配合使用,那就是把“火藥”扔進了高壓鍋。

清洗效果并非非酒精不可。如今市面上有太多安全、溫和、專門針對不同材質與污垢場景的清洗液,不僅能保證去污力,還能保護設備壽命與人體健康。相比之下,酒精的所謂“高效”,更像是一種不計后果的短視操作。

別讓一次清洗,換來一次事故的代價。設備在手,規則先行——這是對自己和家人負責任的選擇。

冠博科技

冠博科技